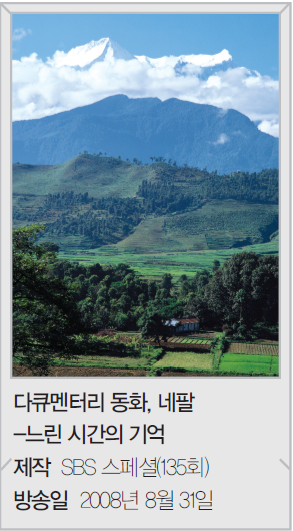

조금 느리게 살기, 자연의 시선으로 세상 보기

‘숨 쉬는 것도 마음대로 못 하다니.’ 억울한 생각이 들었다.

어른이 된 지금은 계획하고 쉴 수 있다. 폭풍 검색으로 날짜와 일정을 정해놓지 않으면 떠나지 못하고, 떠나기 전에 지치기 십상이다. 쉬엄쉬엄 느리고 편안한 휴식을 꿈꾸지만 이루기는 쉽지 않다. 느려도 행복한 삶을 그린 다큐멘터리 한 편이 늘 바쁘고 급한 삶에 적잖은 위로가 된다.

“수천 년 동안 일만 하던 대지가 하늘을 바라보며 쉬고 있지. 아무의 방해도 받지 않고 말이야.”

“눈과 바람의 소리에 귀 기울이며 두려움과 친구가 되어야 하지.”

선문답 같은 이 말은 혹독한 가뭄으로 타들어 가는 대지를 보며, 그리고 언제 생명을 앗아가는 위험을 만날지 모르는 험준한 대자연에서 어떻게 살아갈 수 있을까란 질문에 대한 네팔인들의 생각이고 대답이다.

이 다큐멘터리는 현상을 그대로 보여주는 다큐멘터리의 형식과 네팔에서 오래도록 전해 내려오는 이야기를 오버랩 하는 화법으로 네팔의 정서와 상상력을 이야기한다. 다큐멘터리 속의 네팔은 ‘지구상에서 가장 높은 곳에서 살아가는 히말라야 사람들’과 ‘세상 가장 낮은 곳에서 살아가는 테라이(네팔 남부 대평야 지대) 사람들’이 함께 있는 곳이다. 그들은 시속 12km 기차로도 만족하고, 농사와 비를 주관하는 신을 웃기기 위해 집집마다 벽화를 그리고, 개구리를 결혼시킨다.

어린이 같은 상상력으로 척박한 삶을 즐기는 그들을 보면 마음 한구석이 편안해지면서 느리고 부족하지만 행복할 수 있는 비결을 조금은 알 듯하다. 다큐멘터리 속 할아버지의 어린 시절 추억담이다. 지독한 가뭄으로 농사를 망쳤다고 푸념하는 그에게 지나가던 할머니가 들려준 이야기.

“갈라진 땅을 보면 농사를 망쳐 가슴이 아프지. 하지만 수천 년 동안 일만 하던 땅이 잠시 쉬고 있다고 생각하면 마음이 좀 나아져. 그동안 이 땅이 우리에게 준 것들을 생각해봐. 얼마나 힘들었을까. 지금 논에는 아무것도 없지만 땅은 오랜만에 혼자만의 시간을 보내는 거야. 아무 방해도 받지 않고 하늘을 바라보며 쉬는 거지…. 하늘을 보면서 말이야.”