어느덧 자동차의 역사 속에서나 찾아볼 수 있는 골동품이 되어버렸지만 자동차의 아버지로 불리는 벤츠는 이 발명으로 부와 명예를 동시에 거머쥘 수 있었다.

작고 가벼운 자동차를 발명하여 판매한 사람으로도 유명한 벤츠는 엔진발명에도 손대고 있었다. 성능 좋은 엔진의 발명이 곧 성능 좋은 자동차 발명의 지름길이었기 때문이다. 그러나 자신보다 앞서 오토와 랑겐이 발명하여 특허를 받은 엔진 때문에 손쓸 틈이 없었다.

오토와 랑겐이 발명한 엔진과 다른 원리로서 성능 또한 뛰어난 엔진을 발명해야만 특허를 받아 상품으로 생산할 수 있는데 그것이 생각처럼 쉬운 일이 아니기 때문이었다. 그렇다고 물러설 벤츠는 아니었다.

“두 사람의 특허기술을 피하고 여기에 또 다른 기능을 추가하기만 하면 되는데.” 벤츠의 첫 작업은 오토와 랑겐이 발명한 엔진을 분해하여 그 구조와 역할을 분석하는 것이었다. 오랫동안 엔진을 주물러온 그에게는 낯선 일이 아니었다.

교묘하게 구조를 바꾸고 전기점화장치를 붙여보았다. 성공이었다. 오토와 랑겐의 특허기술을 그럴싸하게 피할 수 있었던 것이다. 그러나 이 엔진으로 만든 자동차는 허약하고 힘이 모자라 상품화에는 미흡했다. 바로 여기에서 생각한 것이 삼륜차였다. “그래, 이 엔진을 좀더 개량하여 삼륜차를 만드는 거다.”

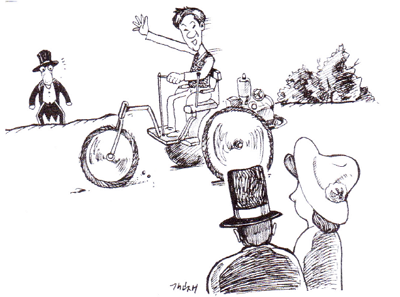

벤츠의 생각은 적중했다. 1887년 마차가 달리는 거리에 등장한 벤츠의 삼륜차는 구경꾼들을 열광시켰다. 삼륜차가 모습만 드러내면 거리는 눈 깜짝할 사이에 구경꾼들로 가득차버렸다.

1888년에는 프랑스에도 조립공장이 세워지고 그 인기는 하늘 높은 줄 모르고 치솟았다. 이때 조립된 ‘프랑스 벤츠’는 지금도 런던 과학박물관에 전시되어 있는데 1958년에 있은 공개 시운전에서 평균 시속 13.6㎞로 런던과 브라이튼 사이를 달려 또다시 많은 사람들을 열광시켰다. 이것이 계기가 되어 우리나라를 비롯한 개발도상국 및 후진국 시장에까지 진출할 수 있는 길이 열리기도 했다.